中農秸美聯合創始人、總經理、首席科學家臧立華:“秸”盡所能,為世界農業可持續發展提供中國方案

相關標簽: [!--togo.keyword--]

|

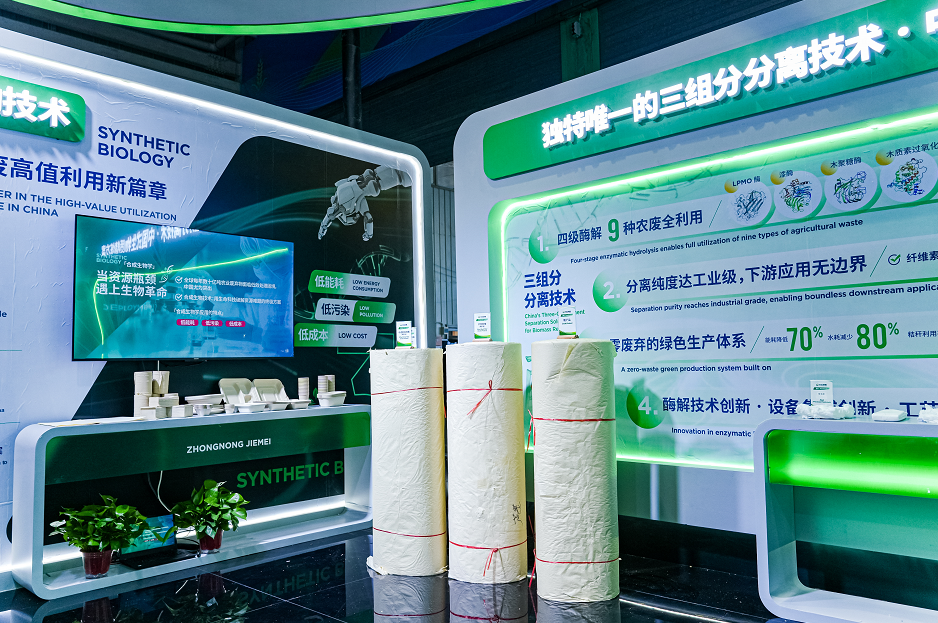

在全球資源約束與環境壓力不斷加劇的背景下,農業廢棄物的資源化利用已不再是環保議題中的“配角”,而是關乎國家糧食安全、能源轉型與產業升級的戰略要地。 10月25日至29日,第32屆中國楊凌農業高新科技成果博覽會(以下簡稱:“農高會”)如期舉行。在這場被譽為“中國農業科技風向標”的盛會上,一項名為“創新高活性酶解聚秸稈木質纖維素三組分分離技術”的世界領先性創新技術,吸引了行業的高度關注。

這項技術的創造者和推動者,正是深圳中農秸美科技股份有限公司(以下簡稱:中農秸美)。中農秸美聯合創始人、總經理、首席科學家臧立華在農高會現場所作的全球推介,也被認為是清晰地勾勒出一條將秸稈從綠色煩惱到金色價值轉型的產業路徑,為世界農業可持續發展貢獻了中國智慧、提供了中國方案。 01 世界難題 秸稈是成熟農作物莖葉(穗)部分的總稱,通常指小麥、水稻、高粱、玉米等農作物在收獲籽實后的剩余部分,每年全球產生的農業秸稈總量超過30億噸。這些曾被視為廢棄物的秸稈,長期面臨兩難選擇:焚燒導致PM2.5爆表,填埋滋生土壤污染,而傳統還田方式又因分解緩慢影響次年作物生長。 在中國,這一矛盾尤為突出。 我國每年秸稈理論資源量高達9.77億噸,可收集量約為7.37億噸。盡管國家連續出臺了《秸稈綜合利用行動方案》(2021)、《農業農村污染治理攻堅行動方案》(2022)、《全國農業科技創新重點領域》(2024-2028)等多項政策推動其資源化利用,但長期以來,這些占據全球近三分之一的秸稈,其利用方式仍以還田、發電、壓板、有機肥等附加值極低的傳統路徑為主。

另一方面,全球農業正面臨“資源告急、需求升級、廢棄物困局”的三重極限挑戰,而農作物光合作用的產物有一半以上存在于秸稈中,是一種具有多用途的可再生的生物資源。 如何“秸”盡所能、變廢為寶,堪稱一道世界級難題,但目前流行的秸稈廢棄利用方式雖有一定社會效益,卻普遍存在“三低一高”的痛點——經濟效益低、產品附加值低、能源轉化效率低,以及環境污染高。尤其在工業化原料化利用過程中,化學法處理秸稈帶來的高水耗、高能耗與高污染,成為制約其規模化發展的瓶頸,不僅難以調動農戶和產業的積極性,每年新增的秸稈正在逼近環境承載極限,成為困擾農業發展和環境保護的生態難題。 “秸稈不是沒有價值,而是沒有被正確打開。”已成為各界的共識。 02 技術破局 中農秸美帶來的解決方案,是發明了“創新高活性酶解聚秸稈木質纖維素三組分分離技術”。借助合成生物技術,通過獨創的“四級酶解”核心技術體系,替代傳統化學處理工藝,它如同精準的“分子手術刀”,將秸稈完美分離為纖維素、半纖維素和木質素,純度均達到工業應用級別。截止目前,已成功對小麥秸稈、水稻秸稈、玉米秸稈、棉花秸稈、高粱秸稈、甘蔗渣、蘆葦、蘆竹、竹片等九種原料進行了產業化試驗生產。

據臧教授介紹,該技術已完成纖維素產品(紙制品、萊賽爾纖維)與半纖維素和木質素產品(可溶性黃腐酸)的產業化驗證,還將進一步開發半纖維素秸稈糖和木質素航空燃油等產品,產品將獲得廣泛應用,并將酶制劑技術上的原創突破、AI 賦能的智能裝備系統集成以及工藝流程的智慧再造這三大核心技術深度融合,形成一套完整的硬核技術體系,構建起嚴密的專利保護網絡與堅實的技術壁壘。 而任何技術創新能否成為“產業革命”,關鍵看能否走出實驗室、實現規模化落地。 據悉,中農秸美已在安徽宿州成功建成2萬噸級產業化示范線,完成了從酶制劑中試到萬噸級原料生產線的全鏈條驗證,實現了從“0 到 1”突破。更值得關注的是,中農秸美提出的“12萬噸級單體工廠模塊”具備“五最”優勢——能耗最低、收儲半徑最優、物料平衡最佳、用地規模最適、投資收益最高。

作為平臺型科技企業,中農秸美正通過“酶制劑+智能裝備+AI管理平臺”三大核心能力,輸出標準化、模塊化的秸稈處理解決方案。這種“中臺賦能+區域落地”的架構,既保證了技術的一致性,也降低了區域推廣的資產負擔,而通過平臺化賦能,中農秸美掀起的這場“秸稈革命”正邁向從“1 到 N”的規模化復制新階段。 03 中國方案 當全球都在為資源約束與環境壓力尋找破解之道時,這項技術不僅是技術層面的突破,更代表著一種新的發展思維:農業廢棄物不是負擔,而是未被開發的金礦;可持續發展不是成本,而是能創造價值的競爭力。 這種思維的轉變,正讓中國方案在全球農業領域擁有了越來越多的話語權。 從技術層面看,與傳統處理方式相比,這項技術具備權威認定、全球唯一與綠色高效三大核心優勢。今年3月,該技術經中國輕工業聯合會組織專家鑒定,被認為“整體技術處于國際領先水平”,對水稻、小麥、玉米、蘆竹、竹片等九大品類秸稈實現全成分高效分離與高值化利用,取得了能耗降低70%、水耗減少80%、秸稈利用率近100%的卓越成果,真正將“變廢為寶、吃干榨盡”的綠色制造理念轉化為產業現實。

從產業影響來看,這項技術正在改寫行業規則。過去,酶制劑的開發利用長期被歐美企業主導,中國企業多處于產業鏈下游。而中農秸美通過生物酶技術的突破,不僅打破了歐美企業的技術壟斷,更以“低污染、低成本、高附加值”的優勢,重新定義了秸稈利用的產業標準,中國農業在這一領域實現了從跟跑者到領跑者的轉變。

更重要的是,在傳統制造業面臨耗盡成本紅利的時代,綠色技術正在創造新的比較優勢。中農秸美的這項先進技術,不僅終結了秸稈“污染+低質”的利用時代,更推動了產業從“政策驅動”轉向“市場驅動”。這種將廢棄利用、環保減排轉化為商業機遇的能力,也為中國企業參與未來全球產業競爭增加了得分點。 不僅如此,這項技術是中國農業科技的重大突破,更是中國對世界農業可持續發展的重大貢獻。中農秸美讓我們看到了中國企業在全球農業科技領域的領導力和影響力,也讓我們對未來農業的可持續發展充滿了信心。

責任編輯: 張晨晨

|